廣達「設計學習」計畫線上展覽平台 廣達「設計學習」計畫線上展覽平台

「設計學習」計畫線上展覽平台

改變契機

位於金門的金寧中小學是首度參與廣達「設計學習」計畫,金寧教學團隊期待透過融合在地文化的真實情境任務,讓學生不再只是坐在教室中聽講,而是將實踐與體驗結合,並且提升對家鄉文化的認識及認同感。藉由跨領域的學習方式,多角度的深入了解金門傳統祭祀文化,延伸探討習俗、祭祀食物的延續及其韌性。

情境任務介紹

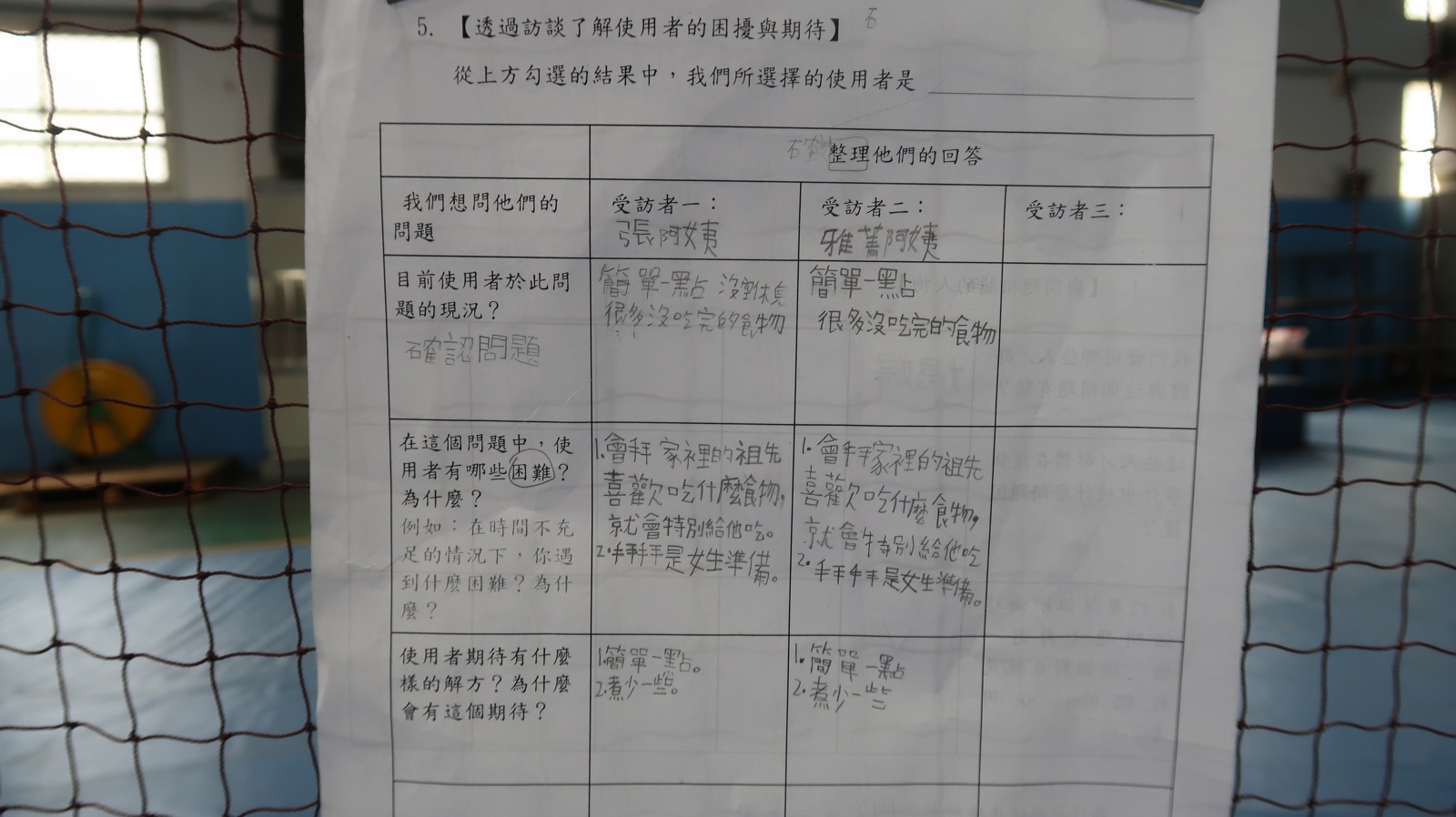

逢年過節,祭拜祖先、神明成為台灣人重要的日常之一。而擁有豐富宗教民俗、人文內涵的金門,一年中歲時節慶大大小小的拜拜成為金門人生活一部分,但拜拜完的祭品該何去何從?如此的情境脈絡下成為金寧中小學教學團隊帶領學生本學期所執行的任務,六年級共17位學生,化身為續食小專家,探討家鄉、家中因長輩準備繁複、豐盛的祭品祭拜後,所面臨過多及剩下的食物,試圖提出前所未見的「續食方案」;學生從觀察,拍攝家中的祭拜現況,並理解祭拜的食物各項寓意後,接著訪談身邊、家中長輩,了解他們在進行祭祀準備前後所面臨的困擾及期待,嘗試剖析出問題,分析釐清出以簡化或替代方式來解決祭拜源頭,也就是「食物」本身,藉由改變食物的形式、樣態、轉變食物的口味等創新發想,賦予儀式食物新生;破框的思維,展現學生們對於地方傳統信仰習俗的韌性探究。

任務信

嗨!各位小小續食設計家:

金門擁有豐富的宗教民俗與人文內涵,承載著大量的集體記憶與島嶼文化,百年來發展成極具金門特色的拜拜與宗族間情感連結的傳統,更是金門常民生活中最精彩的一部份。

自小就出生於金門,長於金門的我們,你是不是也曾為了一年的歲時節慶大小拜儀和祭品食物和宗族緊密的婚喪喜慶菜餚不計其數而感到困擾呢?

我們在想,或許有什麼我們可以改變一下,在家裡的一道道婚喪喜慶食物中可以來點新意,可以轉換食物的樣態,讓它變得可口;轉變餐桌的形式不只是在自己的家裡,讓其他人有共享的可能;還可以增加平台的服務,為剩食找出一片天。

期望在全球糧食分配不均的危機之時,讓各位續食設計家們以不同面向來理解金門對於食物的意義與存在價值外,能喚起共同珍愛環境的共鳴與積極解決婚喪喜慶食物過剩的議題,期待我們的行動能嘗試從儀式到餐桌,探索金門傳統文化食物的持續價值與創新命運。

現在我們將與廣達文教基金會合作,邀請大家準備接手管理婚喪喜慶傳統民俗食物,讓我們幫助為這些剩食該何去何從而苦惱的婆婆媽媽們想想辦法!

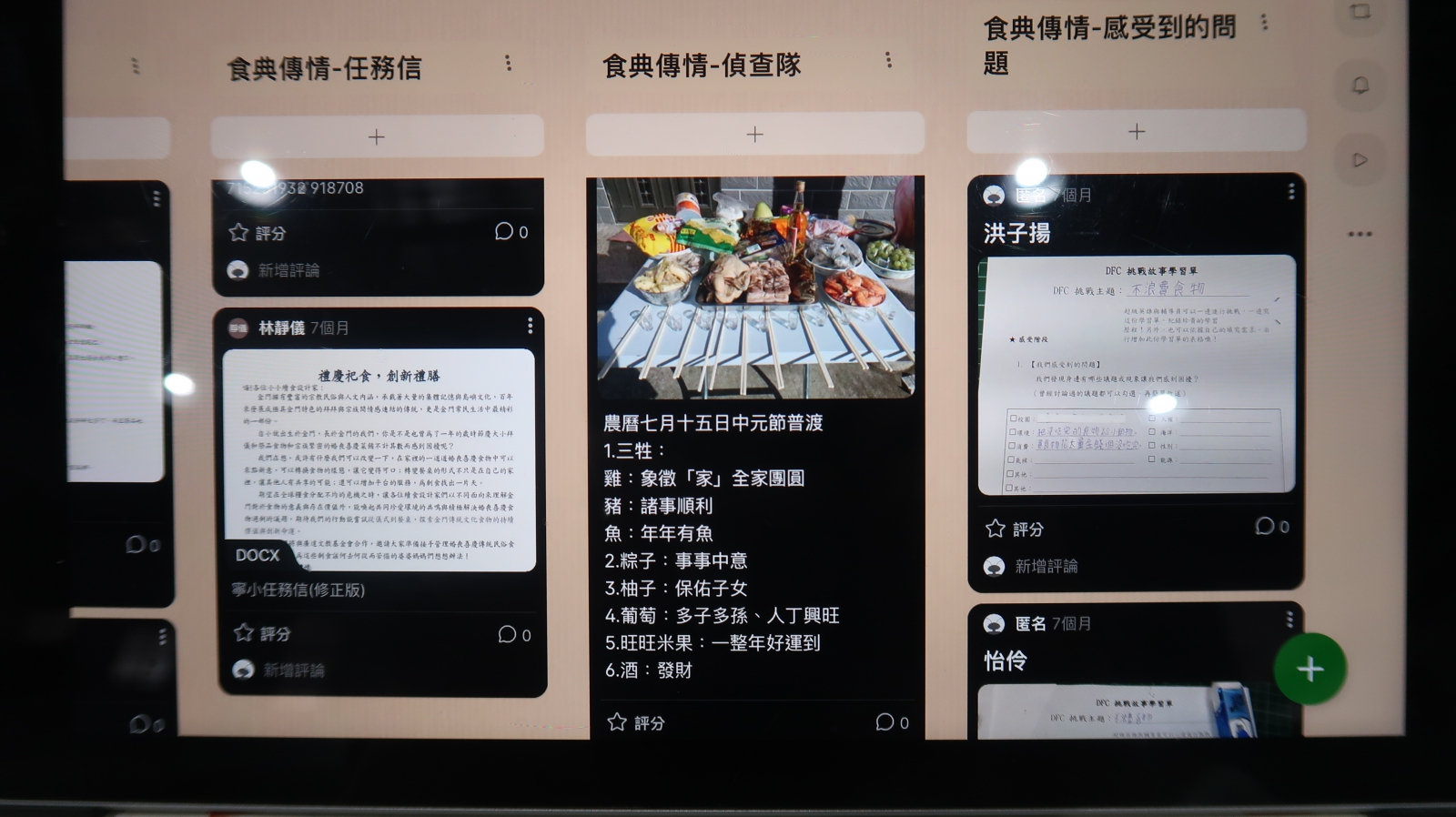

任務一:食典傳情

請尋找一祭祀場合如中元普渡、中秋節、宮廟作醮或婚喪喜慶等實際觀察桌上的食物,紀錄及拍下照片,並詢問長輩了解食物的涵意。

任務二:食轉今生

那些食物最後何去何從呢?請觀察家中從婚喪喜請與祭祀後食物的使用情形,依據使 用情形你的想法呢?依據家中現有的冰箱囤放食物中,發表你的冰箱食材。

任務三:儀食新生

請發揮想像力、創造力,設計出一個前所未見的創新方案作品,不僅能符應傳統習俗食物的意義,也能讓食物被妥善食用。

任務三:回味無窮

濃縮前三個歷程,再現食物創新的經歷,可以與你比較接近的同學一起創作,作品形式不限,展現出的創作過程。

期望本次展出,能讓大家在表達對傳統民俗文化敬意的同時,也能展現對剩食的重視,不浪費食物,讓老一輩的婆媽解除食物處理的壓力。

金門縣金寧中小學 校長 宋文法

學生創意

★展現在思考

「老師會提出很多的問題讓我們思考。」

「我們認識了金門的古早特色,也一起想辦法解決剩食的問題。」

「比起其他課程,這個課程更貼近生活,讓我開始關心起自己家裡的冰箱。」

「我的頭腦變的比較會變通,不會卡在同一個問題上。」

「我有更多的創意,有更多的想法,為別人著想,幫助我們生活的地球。」

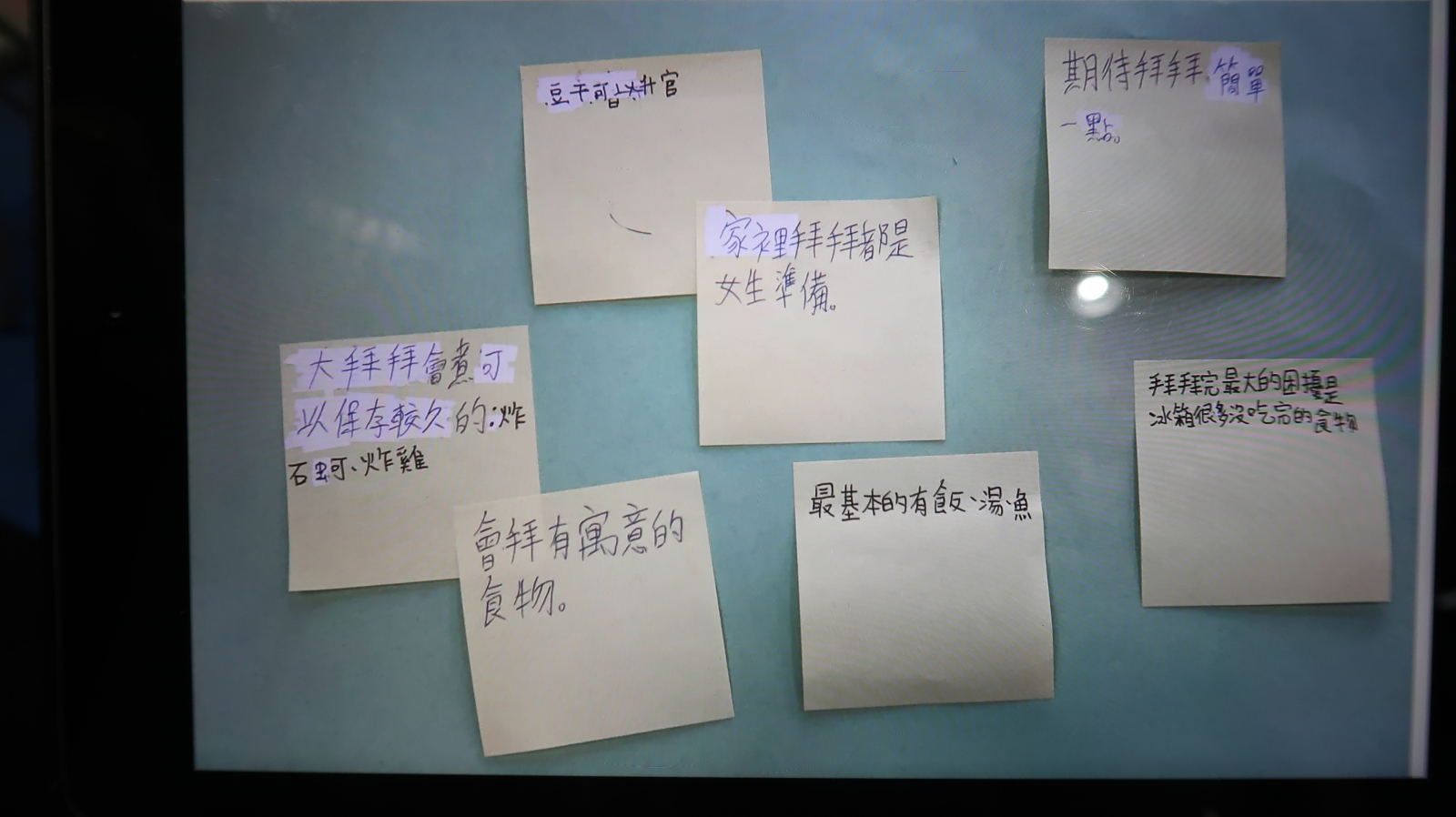

為了深究金門傳統習俗的祭祀文化,學生從觀察、訪談自家的長輩、拜拜現況開始,觀察到祭祀供品的食物種類,祭祀後食物的使用狀況以及家中冰箱囤放的情形,在任務執行過程,更進一步認識金門傳統文化也透過祭祀話題拉近與長輩之間的距離,並且有機會共同討論、解決食物議題,慢慢聚焦對於祭祀「剩食」的看法。

★展現在表達

「令我最印象深刻的事就是我們策展的時候我們面對了很多的來賓,但我們沒有害怕,我們成功了!」

「我勇敢面對困難,積極舉手發表,不會再那麼害羞,變的更活潑。」

「我現在可以表達感想、經過等,感覺讓我發現可以流暢的說出話。」

「遇到不會或困難的地方,有同學會主動給予協助和幫忙。」

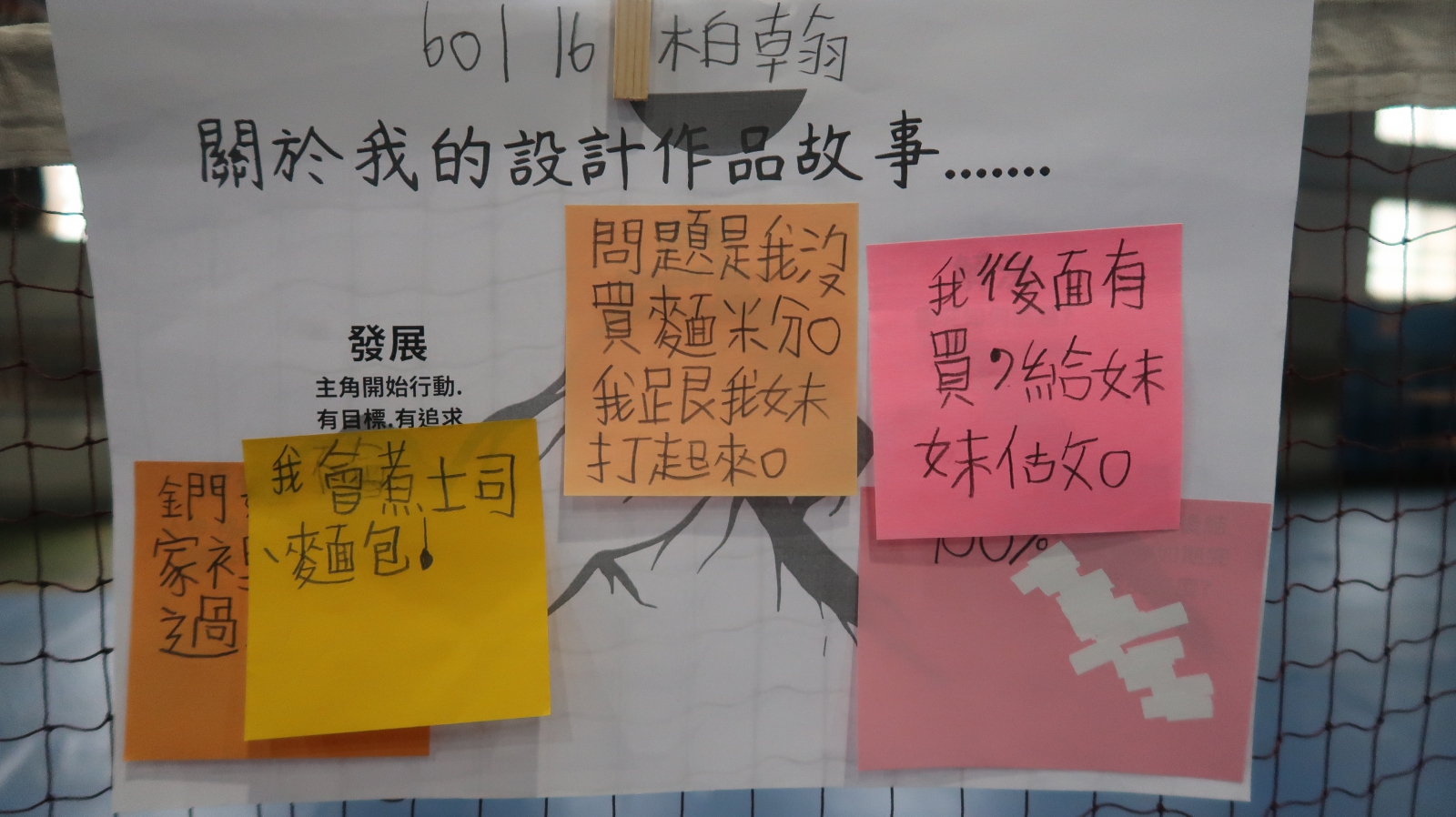

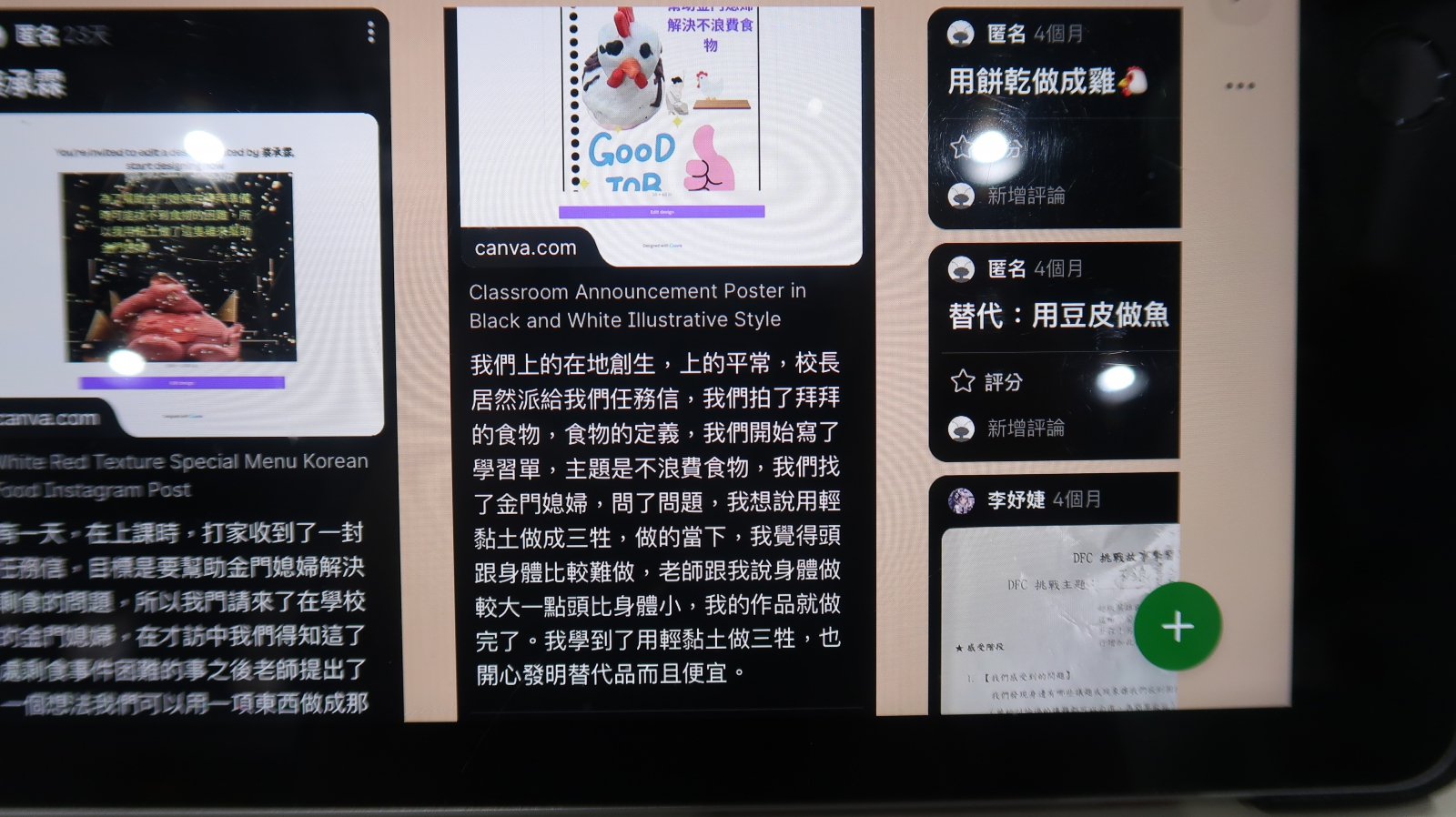

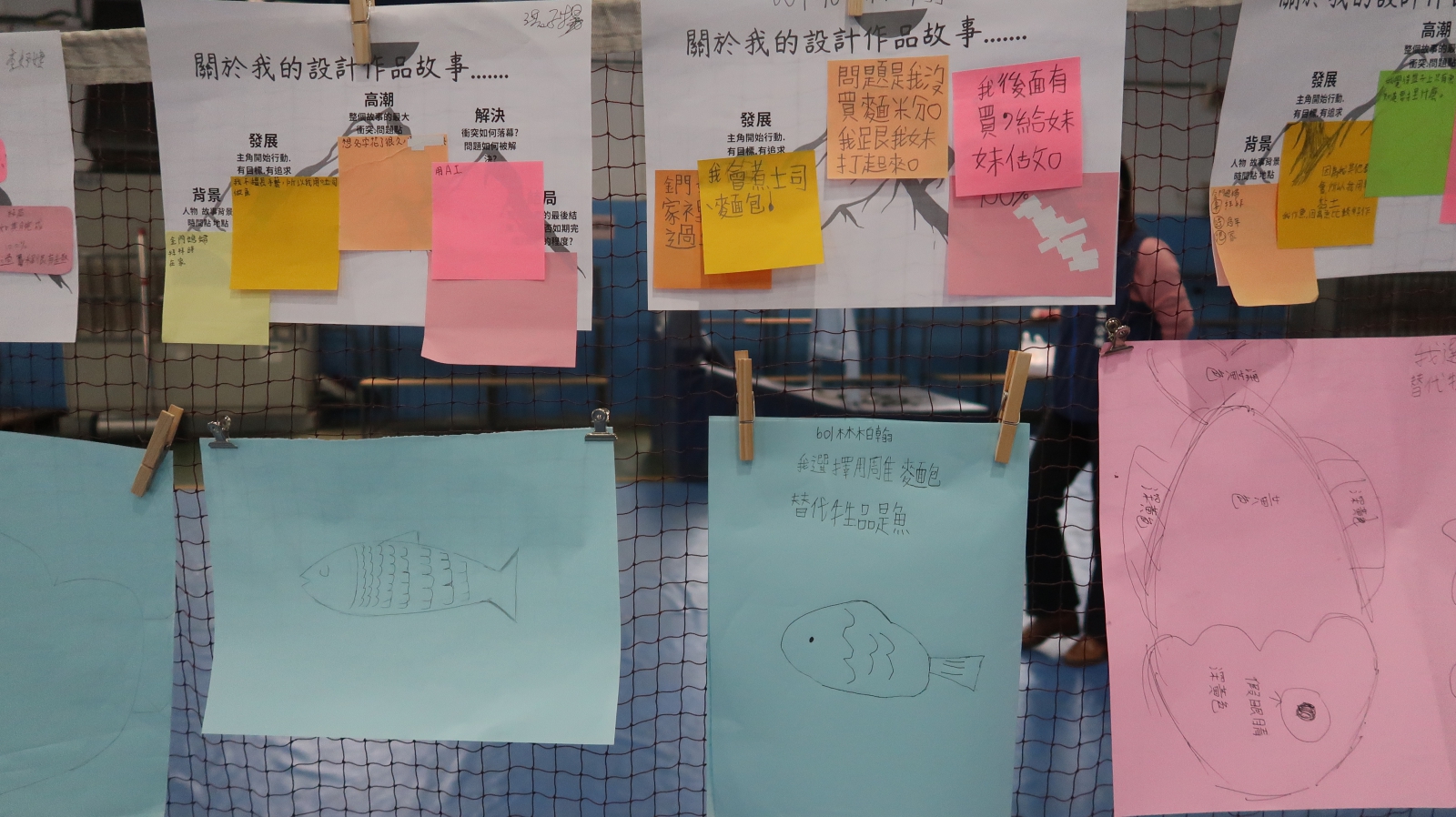

為了能讓任務歷程累積可見,學生在課堂上十分習慣使用Padlet平台進行資料的整合以及任務內容的討論交流,學生透過學習單訪談累積資料量,拍攝祭祀場景,在課堂以便利貼討論聚焦祭祀食物問題該如何解決,最終回歸到「食物」源頭,以簡化及替代方案展開創意發想。

.jpg)

.jpg)

★展現在行動

「在這個學期的策展過程中,令我印象深刻的是,在製作過程中成功用紙摺出一隻豬。」

「上完這個學期的策展課程後,我覺得自己改變了很多,不僅增強了我的動手能力,還讓我學會如何更好的與人溝通。」

「在做輕黏土的時候,遇到沒有我要的顏色,我利用顏色混合來解決。」

「會有許多困難的布置,我會舉手問老師和同學,也不會的話,就查網路平台。」

學生所提出的簡化食物,是以創意的料理形式讓祭祖常所需的三牲變身成為兼具造型又能讓大人小孩愛吃的零嘴點心,學生不僅思考到家人的喜好更親自上場料理;也發想出輕黏土及摺紙創作,以改變食物形式的大膽想法及實踐,並將這些破框的創意方案分享給家人,為拜拜禮儀開啟了嶄新的想像。

教學策略

「創新與傳承的平衡:課程中學生嘗試將現代元素融入祭祀飲食,進行創新。例如,在製作傳統食品時替代方案,或是改良以適應現代生活需求。這些創新嘗試不僅讓傳統飲食變得更加多樣化,也讓我們深刻體會到傳承與創新之間的微妙平衡。」

「課程中還將結合數位技術,讓學生設計屬於自己的創新祭祀料理,並拍攝短片記錄過程,展現創意與實踐能力。此策略不僅強調文化傳承,更鼓勵學生創新思維和動手實作,廣邀金門地區教師與家長參與展覽,以此散播祭祀飲食的傳承與改變影響力。」

位於金門的金寧中小學是首度與廣達「設計學習」計畫展開合作,教學團隊結合校訂課程「在地創生」帶領六年級學生以金門在地十分具傳統且悠久的時節祭祀文化出發,透過實地考察當地祭祀場所、傳統食品的製作坊等,讓學生了解祭祀儀式的重要及舉辦流程,透過親身觀察及訪談家中長輩,進一步理解飲食文化的傳承及思考注入創新改變的方案;團隊期待透過實踐與體驗的結合、在地文化的融入、涵括地理歷史及數位科技等跨領域的學習等教學策略,營造並提升學生團隊合作及互動的學習文化,更鼓勵學生勇於創新及挑戰,面對越傳統既有的禮俗,嘗試以跳脫框架的思維來解決問題,激發創造力及批判性思維,教學團隊與學生共同經歷一學期的任務歷程實踐,由教師身分經歷轉身成為「學習設計師」的感動及改變即是「擁抱不確定」以及「所有的點子都是好點子」。

展覽呈現

「祀事如意-今天想來點…」特展由金門縣立金寧國中小六年級學生共17位所策劃而成,學生透過「替代之祭」、「捏塑之祭」及「摺變之祭」三大分區串起展覽,圍繞探討門在地十分悠久且具傳統的時節祭祀文化,該如何協助家中長輩面對拜拜後食物過剩的問題,為探究「食物韌性」化身成為「續食小專家」,以及提出前所未見的「續食方案」;在展覽中可以窺見學生藉由簡化食物的方式以及提出創新替代之計來賦予祭祀儀式中供品全新的想像,期待透過他們有趣的點子、獨特的眼光,為在地文化點燃不同的樣貌。

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)