廣達「設計學習」計畫線上展覽平台 廣達「設計學習」計畫線上展覽平台

「設計學習」計畫線上展覽平台

改變契機

第一年參與廣達「設計學習」計畫的臺南市山上國中,其實與廣達的緣分緣起於110學年度,當時是與同為臺南國中的中山國中作為跨校聯盟,而今年正式成為「數位任務」夥伴學校,但不變的是持續與中山國中老師們組成「山中」團隊。此次關注到山上社區走訪歷史建築,透過學生視角及創作串起歷史空間的線性對話,藉此望向空間無礙幸福無齡的目標。

情境任務介紹

臺南市兩所國中所組成的山中團隊,今年在「無礙無齡」的年度議題下帶領八年級學生關注到所在社區的歷史空間,期待以同理心出發,串聯跨時代的集體記憶。

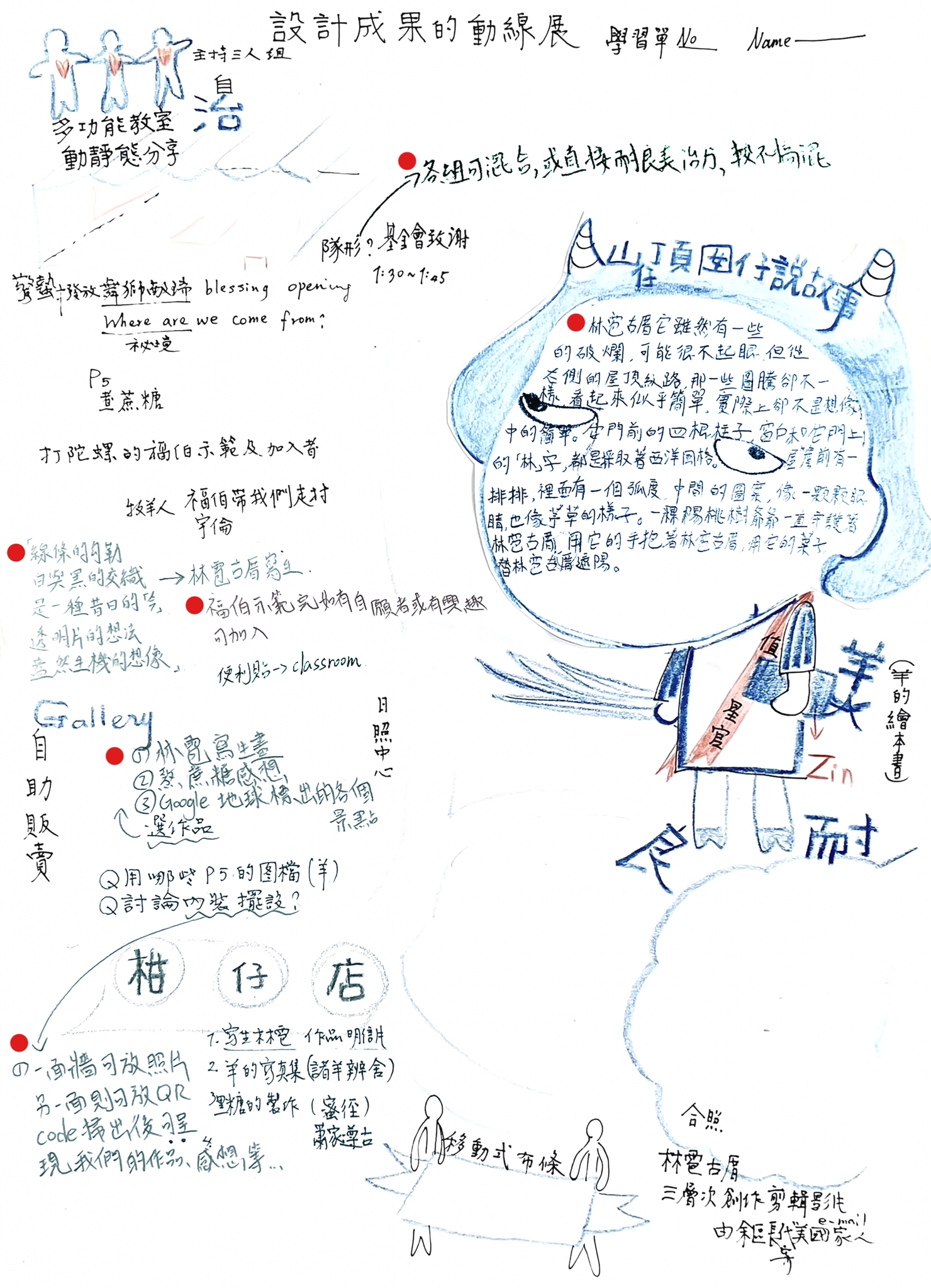

這群山仔頂囡仔在「耐」、「良」、「美」、「治」的關鍵概念下透過open processing程式、P5-js互動程式藝術的擴增實境技術,轉化為羊角色擬人,走踏山上社區如林雹古厝、轉角廢棄柑仔店、在地傳承荷蘭古技法的手工黑糖等等,將這些物質與非物質等珍稀寶物,在與在地耆老對話了解家鄉景物中迭代的痕跡後,說出在地跨三代鄰里老少與家庭、家鄉交織對話的生命故事。實踐將「耐」住孤獨的歷史古物,挖掘出「良」善故事,以累積生活的「美」物,「治」家鄉里的前所未見數位任務。

任務信

向「設計山中∞設計中山」特工們徵召:

廣達文教基金會總部以山上高地執行「草地家舍計畫」。此數位任務軍演,以「人羊碼翻:羊光咩咩」為召集令,籌備2023保家藝工守望巡演。

山中sheep群組以平板圖文創作基地與曾文大內水域地圖為點子充電站,大員城區「中山goat」與「山中sheep」相距五十里「羊場」:並肩走踏曾文溪異想日治時山上水道樞紐,如何與曾文溪河道旁蔗糖與舊時農舍場域產出關聯, 此次嘗試規劃以家舍敘事主題,需囊括「耐–良–美–治」的四種自定義的敘事鏈結,打造家家可供「玩城」的日常故事並拍案串門子的「羊大書」,賦權提出「諸羊辨舍」敘事互動有機體驗影像。

2021年耐住疫情孤獨的隔離,值此2022年良風徐來之秋,廣達文教基金會執行長徐將軍和山上區長頒予「中山goat」與「山中sheep」軍牌令「人羊碼」,以利隨時翻讀聯盟行動。兩班持續線上實體數位通信共同再現「草地家舍計畫」的光雕戲選材和布局,嘗試浮空投影,以高地中心向外輻射鄰里角落。迎接里民或到訪者以手觸版和手機濾鏡的「藝術辨舍」掃碼系統,特工隊以此傳遞山上里的日常和未來考古想像。

兩校特工們卯起來製成前所未見「光年之外」光雕戲聯合發表於羊場外的「牆體」向當地生態致敬,暨明鄭成功屬下屯墾與山上日治水道博物館之外,以「草地家舍計畫」擴增實境與家舍願景的家族情事,「光年之外」光雕戲預備創生地方家族事件簿與未來想像!特別感謝2022國際Processing 基金會的中文技術除蟲巫師Munus支援軍團,召喚400年的日常歲月「玩」成毛孩子前所未見國際又在地獨立線上或實體小誌!

發表規格要有五YES四NO

| 五YES | 1.有生活感fu→耐心闡述四個百年以來耐人尋味的家鄉變遷,透由數位載具形成敘事系統,貫穿三代以上的回憶敘事序列! 2.有真實性ture→開源自己家中長出來的「良美」三代以上真實敘事,上述兩者 fu+ture前者敘事時序感,後有土地上的人事變遷,勾勒山中家舍計畫的未來想像。 3.以羊為人稱的比擬敘事→隱喻援引山中有「羊見未來學」,提供你家他家聯合敘事節點,跨三代交織鄰里日常。 4.有田調路(錄)徑(勁)→需看見土地層的敘事地圖,貢獻土地記憶,使山上有史可巡踏,有生活意識寫實。 5.需使用免費開源工具創作,bug公開截圖於figma。 |

| 四NO | 1.不要沒有連結自家故事(全虛構且無連結當地日常經驗之故事)。 2.不要以數位炫技,完全無考古或未來在地敘事。 3.不要沒有呈現羊咩咩視角的成長特質轉借於家族事件。 4.不要輕看產生的BUG,更不在盲蟲區安逸。 |

期待明年春夏之際,山上「草地家舍計畫」打開人羊碼翻的數位手控裝置牆,於山上水道博物館放送前所未見「光年之外」光雕戲!

學生創意

★展現在思考

「我更了解自己住了5年的山上,也比較知道P5-js它是在上什麼?。P5-js在寫那些東西時,會發現它和我一般寫的機器人程式不一樣,機器人只是會一直動同一個,而P5-js卻是能讓我們去互動,那是不同的感受。」

「比較能和同學坐在一起,然後也能和同學講自己的想法,雖然有時候會聽到別人講話很大聲,但我很喜歡這種方式,很像是小組間的專屬實驗所。」

「最難的地方在於程式方面的設計與編輯。程式語言或邏輯部分可能一個地方卡住就接不下去,設計繪圖方面沒有idea時,由於有平板能上網,因此能參考他人作品突破瓶頸。」

學生透過P5-js軟體化身為羊的數位圖像,串聯跨時代鄰里日常的互動裝置,繪製古厝建築、拍攝古蹟照片,並藉由AR技術、動畫搭配中英文口語留聲導覽介紹;學生學習新的數位工具及如何運用,不僅能克服撰寫程式的困難,更掌握工具特性展現其創意及與大眾溝通的內容。

★展現在表達

「把自己努力的成果統整顯現給在山上的民眾、給基金會以及所有各地的人看,在將自己的心聲,自己的創作歷程訴說給他們聽,那種成就感和光榮感此刻壓制不下來。」

「我覺得我的邏輯思考,解決問題,接納他人意見,以及團隊合作等能力都變得更好。」

「我們分了耐良美治四組,跟同學一起討論、分享不同意見,完成各種小任務,達成各種成就,而且還學到許多知識。」

透過蒐集紀錄耆老口述歷史的資料、寫生社區歷史建物,藉由數位工具將社區歷史轉化成能介紹給在地民眾及前往山上社區的外地人們,學生透過任務不僅對家鄉更加認同及共感,更藉由大家的力量將這些創作及創意,串起現代與過去。

★展現在行動

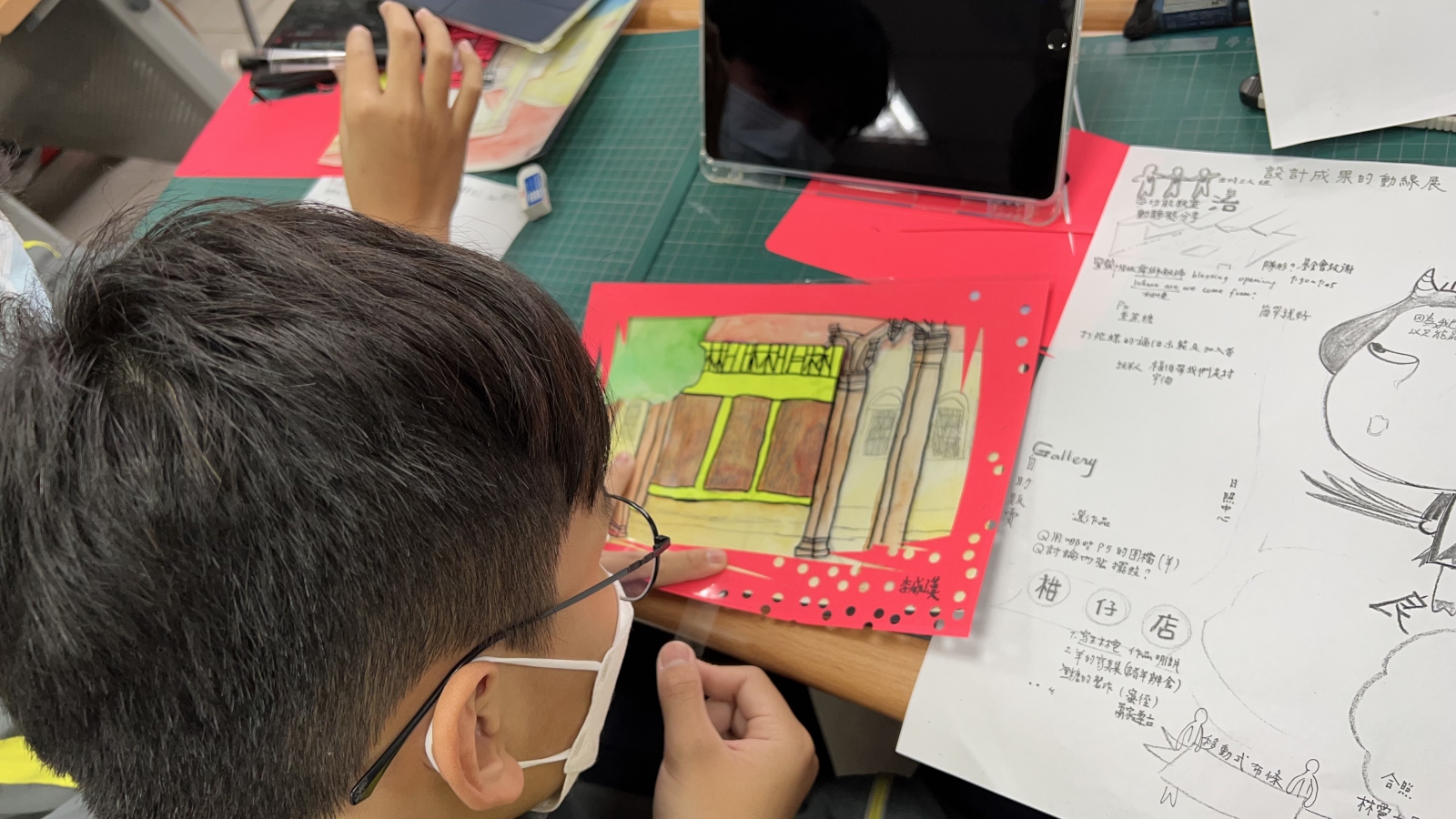

「實際走讀走踏,仔細的看林雹古厝,並為它畫下寫真。」

「出去的時間,我在參加這課程時把好多山上我不知道的地方走過,也了解好多不同的山上風景,似乎山上是一個穿著多元的女生,一次一次的讓我更了解山上的歷史、風情文化。」

「我最喜歡聽福伯訴說50年前的山上,與現在的山上十分不同,是我們無法觸及的,沒有3C產品,與自然和傳統最近的時代。」

透過任務,學生們使命感十足,在實際走讀社區鄉里後,對於長者耆老的往事感觸甚多,更藉由長者的眼光重新看見自己所居住的所在地,獨有的人文風情,並為家鄉說出記憶中的生命故事,進而對所成長的土地感激且產生感動。

教學策略

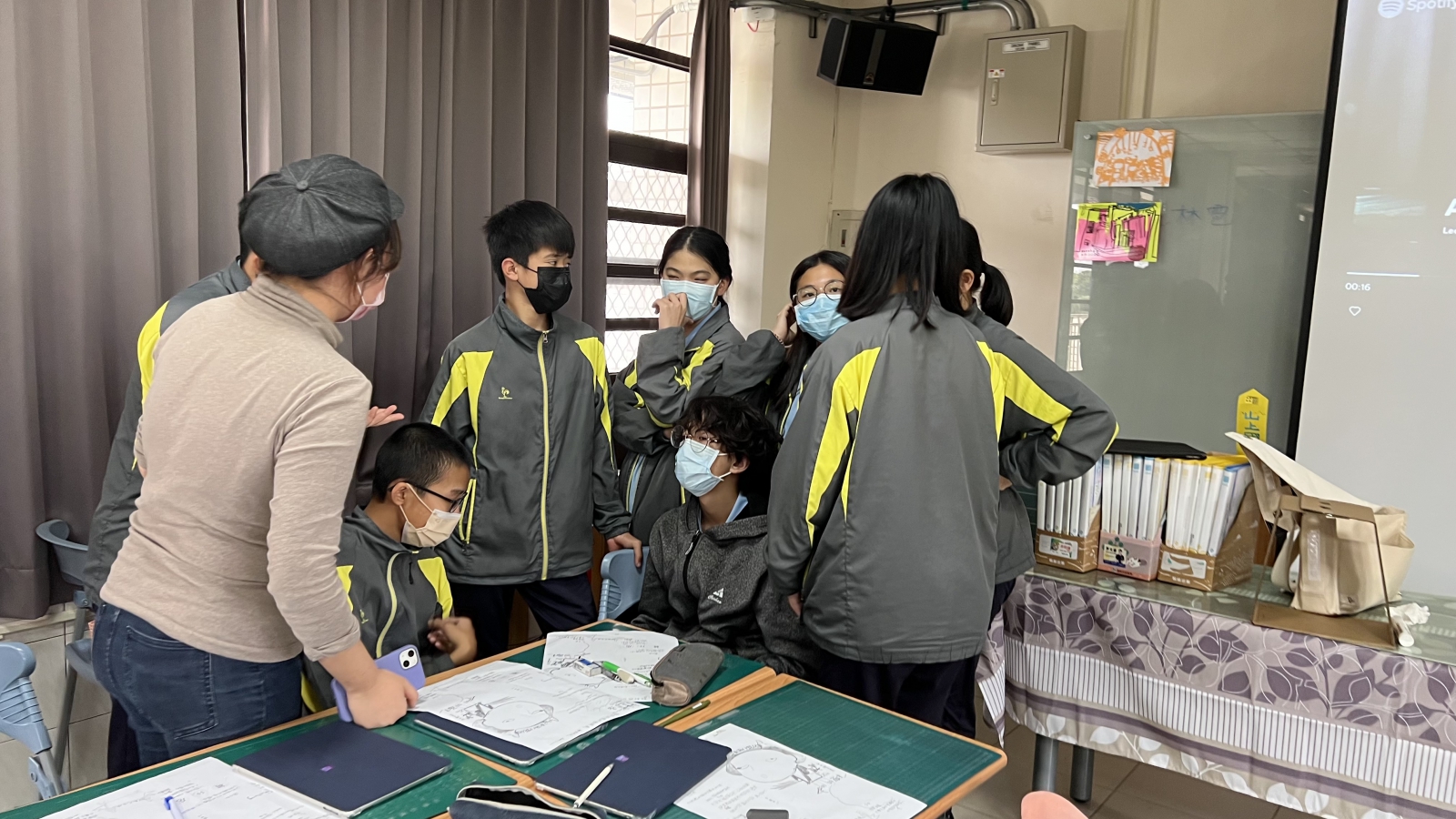

「不是以學生設計出一款產品原型為任務為唯一評量水準,而在產出設計的學習階段,學生面對討論、思考到實作,怯場缺席等反應後願意如實的反思內在心境,當學生開始對他學習狀態反思,是生命個體的長成。」

「不再教師原型先產出,而是與學生共同完成原型,教師承認在成果展無法身兼多種重擔,學生願意主動協助上架林雹古厝的AR濾鏡,教師退到幕後的放手,抑或小誌出版的學生群體臨陣脫逃時教師即時補位,師與生的一半是共同滾動而相互生成。」

「山中」團隊在進行教學行動前有更多時候觀察山上國中的學生特質,不同於先前參與的經驗,由教師先有概念原型再陪伴學生創造,而這次山上學生願意課後自組線上群組討論任務,跨出主導設計思考的一步;教師團隊有在社區文化考察多年並熟識地方針是文化傳承的關鍵人物,因此進行歷史空間地方走讀的基石相當穩固,再藉由科技專長的老師協同在影像紀實及open processing程式、P5-js互動程式藝術的擴增實境技術,讓創意科技與地方文化課程,加值加乘帶領地方青少年的設計思考從個人、代間走到社區,以創意科技的方式展演地方文化。

展覽呈現

「山仔頂囡仔說故事:耐良美治毛起來」數位任務發表,由山上國中801班的學生領著觀眾進入山上社區村莊,走訪鄰里故居留下的歷史建築,並聆聽在地耆老福伯口述歷史,勾勒出社區的生活軌跡,漫步至轉角廢棄甘仔店所變身的藝廊,樑柱上展示著學生寫生紀錄「耐」住孤獨的林雹古厝,使用手機掃描功能,可見古厝擴增實境影片在時間洪流中逐漸消逝的痕跡,自己與家族、地方互動的「良善」故事,而「美」Zin地方小誌及運用open processing程式、P5-js開源軟體創作以羊擬人跨世代交織鄰里日常互動裝置,打造吾愛吾鄰「治」家鄉里的美談,開啟串聯三代鄰里老少與家庭、家鄉對話的生命故事。

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)